プロジェクト背景(農業分野)

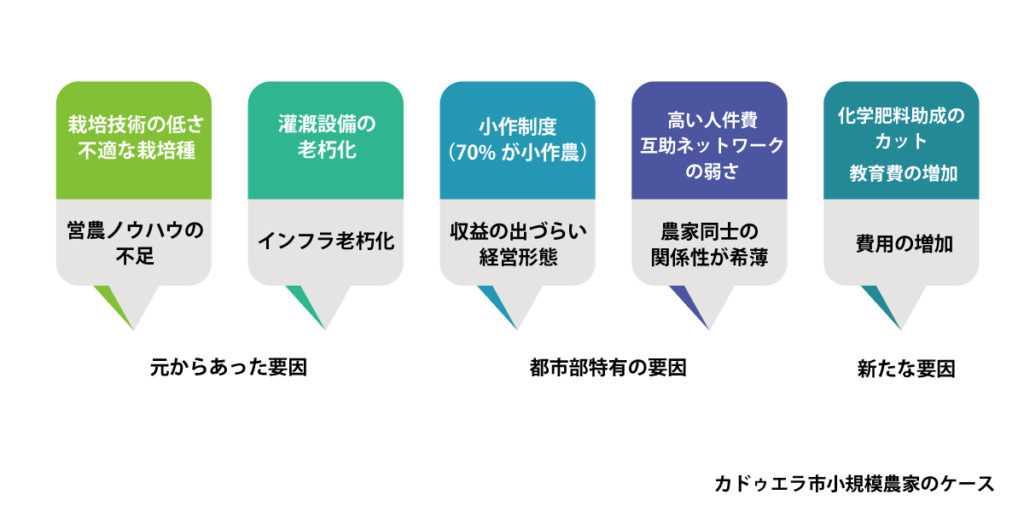

農業分野における課題(スリランカ西部州カドゥエラ市)

スリランカは、人口およそ2100万人のうち、約3割が農業セクターに従事しています。しかし、近年の気候変動による異常気象、原油高による農業資材の高騰、市場の不安定化等により、多くの農民は厳しい経営を強いられ、スリランカ政府が定める貧困ライン以下の生活を送っている農家も多くいます。さらに、2013年に入り、化学肥料を輸入に頼っている政府は、窒素肥料の補助金を33%カットしました。これにより、零細小規模農家は、十分な肥料を入手することができなくなり、作物の作付面積の削減を余儀なくされ、農作物収量の減少と農作物価格の上昇が、国の安定的な発展を阻害すると危惧する声も上がっています(2022年に政府は急きょ有機農業への転換を強制的に進め、化学肥料や農薬の使用を禁じる政策を進めました)。

化学肥料への政府の補助金制度は、1970年代に始まり、その後右肩上がりに増加を続け、使用量は当初の6倍となり、結果、単位面積当たりの収穫量も3倍に増えました。しかし、政府補助により化学肥料を安価で容易に入手できた社会状況に加え、農業従事者の農業技術に対する知識の不足が主要因となり、過剰な化学肥料の利用が蔓延し、近年、人体の健康問題や余剰な肥料成分による水質汚染等の環境汚染が、社会問題化してきました。さらに、化学肥料の不適切な大量使用により土壌劣化も進み、土壌に本来備わっている保肥力や保水力が減少し、施肥効果が低下、より多くの肥料を投入しないと作物が栽培できない地力の低下という悪循環に陥っています。

そのような状況に対し、政府も有機肥料を中心とした有機農業の推進を行っていますが、具体的な有機肥料供給体制については、現実的な手立てがなく、特に小規模零細農家は、化学肥料の高騰と有機肥料の不足という二重苦に直面し、困窮しています。

活動のキーワード

- 化学肥料の高騰(補助金の削減、非資源国ゆえ資源価格の上昇の影響)

- 小規模農家の営農知識の不足(作物栽培の知識、適切な肥料の使用方法、経営知識、記録付け等)

- 気候変動によるリスクの増大(洪水や干ばつの発生、リスク管理)

- 土壌劣化(化学肥料、連作障害)と循環型農業普及の必要性

- 農家間ネットワーク(仲買との関係性)、物流網の未整備(鮮度保持)

- 管理が不完全な農産品・食品市場でのブランド化・差別化

プロジェクト目標

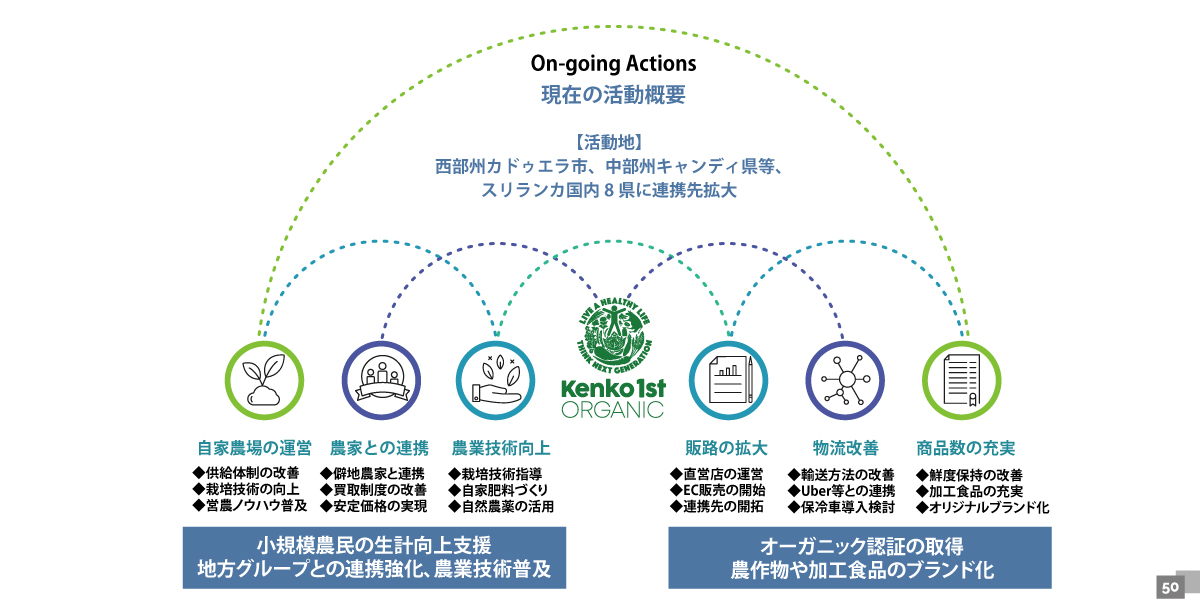

【循環型農業技術の普及とブランド化】

大都市近郊であるカドゥウェラ市の小作人や零細農家を対象に、既存の化学肥料に過度に頼る既存の農業、稲作単品種の経営から脱却し、有機肥料の利用を主軸とした「循環型農業」を根付かせ、少量多品種で付加価値の高い野菜を栽培しつつ、その生産物を「安全な食品」としてブランド化することにより、収益性の高い新たな都市型の近郊農業をモデルを作ります(なお、化学肥料や農薬の適正使用が難しく、コストが見合わないという状況から、循環を主とする有機農業の普及を追求しており、その使用を否定するものではありません)。

※当初は、カドゥウェラ市を対象としたが、2017年度より対象農家をを中部州キャンディ県等、当会およびパートナーNGOの活動地にも拡大し、より大きなネットワーク網の構築を目指しています。

【生ごみ処理施設におけるのコンポスト生産と供給】

生ごみ処理の問題に苦しむ同市のゴミ処理場に対して、現地の気候や風土に配慮した生ゴミの堆肥化技術を考案、提供することにより、現行の方法より格段に効率的な有機肥料を生産・供給します。また、それらの有機肥料を廉価に農家に提供するシステムを構築することで、零細農民の生計向上、行政のゴミの減量・環境汚染の軽減、消費者への安全な食の提供という三方の利益に同時に寄与する枠組みを作ります。(環境保全の活動ページで紹介)

※当初は、カドゥウェラ市を対象とし、生ごみ処理場で生産されるコンポストを活用した全市的な肥料供給体制を市役所と模索しましたが、政治的な混乱や洪水被害などもあり、当初よりも活動規模を縮小させ実施しました。

アクション

【循環型農業技術の普及とブランド化】

1.零細農民の生計向上支援

1-a: 農民の中から受益者を選定する

1-b: 農業技術トレーニングを実施する

1-c: 循環型農業の実践を行い、ノウハウを蓄積し、技術普及する

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

2-a: 農家の経営改善を行う

2-b: 農業局および市役所、モデル農家と連携し、農作物の販売促進を行う

【生ごみ処理施設におけるのコンポスト生産と供給】※2023年で完了

3.有機肥料の生産と供給

3-a: 生ゴミ処理場に堆肥化技術を導入し、安定した有機肥料供給体制を確立する

3-b: 養豚農家にバイオガスプラントを導入し、農家へ液肥を供給する

3-c: 生ゴミ処理場で生産した堆肥を農家に供給する

パートナー

【活動助成】公益財団法人 日本国際協力財団(JICF)

【活動連携】ACC21, MUSACO, Good Market, カドゥエラ市役所

【技術助言】平石 年弘(たい肥化技術/明石高専教授、松中照夫(土壌学/酪農学園大学名誉教授)、チャリンダ・ベネラーガマ(作物学/ペラデニア大学教授)、クマーラ・シンハ(作物学/ルフナ大学教授)

【デザイン】谷本 天志(デザイナー/ブランディング)

プロジェクト成果

Instagramによるプロモーション・営業活動

SNSを活用して、Kenko1stブランドの構築に加え、安全な食品やバランスの良い食生活の必要性、より持続的な農業技術の紹介などを幅広く行っています。スリランカ国内の大手スーパーやギフトショップでの取り扱い商品数も着実に増え、コロンボ市内への個別宅配にはUberEatsなども組み合わせて、新たな営業スタイルを模索しています。

2024年プロジェクト計画

1.零細農民の生計向上支援

フィールドスタッフが受益農家の農地を巡回し、フォローアップを継続します。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

IMFと政府の取り決めにより財政再建が進む中、付加価値税の引き上げの影響も大きく、市場環境は難しい状況が続いています。スリランカ国内での生鮮、加工食品の販売を継続しつつ、特に下記の販売強化策について優先して進める予定です。また、販売店舗網についても、より効率的な生産販売体制を築くため、既存店舗の移転等も含め、検討を行います。

【スリランカ国内での販売】

①スーパーなどへの商品卸し体制の強化

特に大手スーパーでは、店舗スタッフによる商品の陳列忘れで商品が購入される機会を失っているケースがあるため、定期的に売り場に足を運び、陳列忘れなどの確認を行うようにします。

②商品構成の再検討

資材価格の上昇で、全体的に販売価格が上がってしまっているため、乳製品などの加工品について、できるだけ手に入りやすい価格に抑えられるようパッケージ等の見直しを行います。また、全体の商品構成についても見直し行います。

【日本への販売】

スリランカ国内の経済混乱に拍車がかかり、スリランカ国内市場が縮小していることから、新たな市場として、Kenko1st産品の日本への輸出業務も開始しました。日本の連携先を通して、小規模ながらもネット販売等も行っています。

専用のWEBサイト(日本向け商品リスト)も作成しました。

③日本への輸出品の開発

スリランカ国内の市場環境は厳しい状況が続く見込みであり、今後、日本での販売を強化する必要があります。日本での連携先を探し、付加価値の高い商品を開発、販売していくネットワークを構築し、特にアーユルヴェーダハーブや紅茶などを活用した商品開発の事業化を検討します。

2021~23年プロジェクト進捗

1.零細農民の生計向上支援

フィールドスタッフが受益農家の農地を巡回し、フォローアップを継続しました。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

安定的な生産体制を強化し、有機農産物の質と量を確保するために、昨年に引き続き、自家農園(冷涼な気候を生かした高原野菜や果物等)、契約農家、小規模農家(カドゥウェラ市、バウラーナ村、ACC21が支援するUWWOとの連携を強化)との連携を強化します。また、国際有機規格の継続のためには、年に数回の視察受入れが必要であるため、農家への指導と共に認証継続のための調整手続きやサポートを行います。さらに、Kenko1stで取り扱う農産品の安全性を広く共有することを目的に、残留農薬検査や添加物・混入物の検査を定期的に実施し、積極的に顧客に対して公表します。また、カスタマーサポートの質とスピードの向上を目的にスタッフへの研修も実施する予定です。

改善が急務の生産体制については、生産管理システムを導入し、栽培から販売までの情報を一元管理し、効率の良い栽培計画、小売・卸売の計画づくりを行います。その上で実際にシステムを活用し経験値を増やしながら、販売量の最大化と需供のバランスをうまく取れるようにノウハウの蓄積を進めます。

一方で、コロナ感染の影響が当面続く見込みから、対面式のイベント参加が難しいことを前提に、オンラインを活用した広告や啓発に力を入れます。グーグル広告やFacebookの有料広告を活用し、新規顧客の獲得と共に、Instagram、Facebookで健康や食育に関する公益的な情報発信を行い、新たなファン層の拡大につなげます。さらにオンライン販売の強化策として、自社のウェブサイトによる販売システムの確立と宅配サービスとの連携によるオンライン販売強化にも注力します。

さらに、スリランカ大手スーパーへの卸販売も進めながら、日本への輸出にも着手し、より広範に販売先を開拓し、当事業を安定軌道に乗せられるようにさらに取り組みを進めます。

3.有機肥料の生産と供給

コンポストおよび液肥生産についてモニターしつつ、必要に応じてフォローアップを行います。詳細は、環境保全の活動ページ(※作成中)で紹介します。

4.海外展開を含む販売チャンネルの増加

スリランカ国内の経済混乱に拍車がかかり、スリランカ国内市場が縮小していることから、新たな市場として、Kenko1st産品の日本への輸出業務も開始しました。日本の連携先を通して、小規模ながらもネット販売等も行っています。

専用のWEBサイト(日本向け商品リストなど)も作成しました。

2020年プロジェクト成果

コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年3月下旬にスリランカ全土でロックダウンが発令され、その後、4月、5月と継続されました。その後、感染者が多く発生したコロンボを含む西部州限定で外出禁止令が継続されることなり、移動制限、出社人数の制限等、様々な制限がかかる中、経済活動が停滞し、当活動にとっても非常に厳しい状況が続きました。ロックダウン中は全ての公共交通機関がストップし、今まで使用していた輸送手段がほぼ使えない状況となりました。そのため、独自にトラックを借り上げ、自ら輸送するしか方法がなくなった時期もありました。その際にも、政府当局から出される許可証が必要となり、この許可を出す機関も警察、郡の事務次官オフィス、県の事務次オフィス、公共ヘルス事務所に短期間ですぐに変わるため、その対応に右往左往する結果となりました。また、気候の急激な変化により大きな打撃を受けることが近年増えているため、生産地の分散に加え、各農家でこれらのリスク管理をどのように行うかが課題となっています。

1.零細農民の生計向上支援

契約農家数の増大と共に栽培地域が増えたことで、より安定した生産基盤が出来上がりつつあると考えています。地域的に見ると、アヌラーダプラ、プッタラマ、キャンディ、ヌワラエリヤ、バドゥッラ、モナラーガラ、ハンバントタ、コロンボの8県において生産がされており、天候・病害虫・輸送問題等のリスクも分散され、安定的な供給が可能となりました。小規模農家も上記の各県に分散していますが、栽培技術が定着したこと、どの作物をどのくらい販売できるか理解が進み、各農家からの供給量も比較的安定してきました。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

今期は野菜パウダー、カシューナッツ、蜂蜜レモン、ライムピクルスの新製品をKenko1stブランドとして販売開始しました。さらに、搾りたて野菜ジュース、調理惣菜も数種類販売を開始し、野菜、果物の廃棄量を減らす取り組みを進めました。顧客への野菜の配送に関しても、自社配送だけでなく、スタッフの不足や感染リスクの軽減効果も考慮し、オンラインショップの購入者への配送を代行してくれる「PickMe(ウーバーイーツのスリランカ版)」との連携を開始しました。

また、8エーカー(約3ヘクタール)の自家農場では、多品目の栽培を続けています。特に付加価値の高い作物として、ブロッコリー、カリフラワー、ズッキーニ、ナス等を集中的に栽培しましたが、ちょうど収穫時期となった4月~6月がロックダウンの影響で作物の輸送が出来ず、地元キャンディのお店に販売するしかなくなってしまいました。当然、地方都市では需要がない野菜であるため、非常に安く販売するしかない状況でした。ロックダウン解除後、新たにグリーンハウス(日本のようなビニールハウスではなく、メッシュを全面に張ったネットハウス)での試験栽培も開始しました。今後さらに付加価値の高い有機農産物の栽培を連携先と模索したいと考えています。

さらに包材についても、ビニール袋を使わない方向性を今後もきちんと打ち出すことが重要であると判断し、デザイナーの谷本氏にも参加してもらい、パッケージデザインの再検討を行いました。包材業者とも協議や試作を何度も繰り返し、ドットが配置されたオリジナルデザインの紙袋の完成に至りました。

3.有機肥料の生産と供給

前年同様。詳細は、環境保全の活動ページで紹介

2019年プロジェクト成果

1.零細農民の生計向上支援

循環型農業を行っている農家に対して継続的にフォローアップを行っていますが、できる限り農家自身で問題を解決してもらうことを目指し、直接的な支援は極力控えるようにしました。特別な病害虫の発生時、および、栽培技術で大きな課題が発生した場合には、フィールドスタッフが現地訪問し、指導を行いました。多くの農家が循環型農業技術を活用し、有機栽培を続けていますが、不安定な天候の影響は、農家の経営に深刻な影響を与え続けています。近年は、雨季・乾季のサイクルが変わり、例年以上に雨や日照りが続く現象が各地で起こっています。

前期に引き続き、ヌワラエリヤ地域、キャンディ地域、ガンパハ地域、アヌラーダプラ地域の有機農家からの仕入れも行っています。継続的な現場の視察、有機PGS認証取得の手続きも行い、生産物の安全性に関してもモニタリングを行っています。ある地域が天候不順で不作の際でも、その他の地域では収穫ができることが多く、契約農家の増加と地域の分散化をさらに進めたいと考えています。今後も引き続き、他の小規模農家や自家農園における栽培量を増やし、緊急的な仕入れ先として、複数の契約農家を確保できるような関係づくり、供給体制の構築を行っていきます。

新たな栽培品種についても、希少性の高い品種を選定し、栽培実験を進めています。ズッキーニに加え、ブロッコリー、カリフラワー、イチゴなどの栽培も行っています。課題は、露地栽培での病害虫への適切な対応であり、蛾や蝶が卵を産み付けるのを早い内に防除できないと、その後の害虫対応はかなり難しいことがわかってきました。コスト的にすべての作物をグリーンハウスで栽培できないため、現実的な手段の確立が急務となります。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

ブランドとして、「Kenko1st」の表示から「Kenko1st Organic」へ転換を図り、ロゴも一新して、Organicを前面に押し出したブランディングを展開しました。オリジナルブランド商品も徐々に増えてきており、パッケージの統一化を進めることで、スリランカ市場への更なる「Kenko1st Organic」のブランド浸透が期待されます。また、契約農家、連携農家の数が増加し、さらに生産地域も拡大したことで、より安定的な供給ができるようになりました。今までは、各生産者から生産状況や収穫予測などを電話などで聞き取り、注文を出す方式で行ってきましたが、今後販売量や連携農家がさらに増えれば、各生産地の生産状況の把握から販売量の予測までをこのアナログな方法で行うのは限界があると考えています。そのため、アプリやウェブサイトを活用した生産管理システム、販売システムを構築する必要があり、どの様な形が望ましいか検討を行っています。

また店舗では、什器の設置場所、ディスプレイの仕方、販促ポップの活用等、より快適に買い物ができ、スタッフも効率的に作業できるような改善を日々行っています。販売スタッフに関しても、産地情報や健康効果等、商品特性について幅広く学ぶ機会を設け、接客技術の向上を通して、顧客との信頼関係をさらに高められるように取り組みを進めています。

今期は新たに、ヨーグルト、飲むヨーグルトをKenko1stブランドとして販売を開始しました。スリランカにおいてヨーグルトは「甘い食べ物」であり、無糖・無添加ヨーグルト製品がないため、酪農事業を進めてきたキャンディ県のヨーグルト製造会社と連携し、Kenko1stブランドの無糖・無添加ヨーグルトを新規開発しました。販売商品は、「無糖・無添加ヨーグルト」、「飲むヨーグルト」、「微糖・無添加ヨーグルト」、「飲むヨーグルト」の4種類となっています。

3.有機肥料の生産と供給

前年同様。詳細は、環境保全の活動ページで紹介

2018年プロジェクト成果

1.零細農民の生計向上支援

引き続き、技術指導の支援を必要としている西部州カドゥエラ市、および、中部州キャンディ県の小規模農家に対して継続的に技術定着フォローアップを行い、今まで同様、農産物の買取も行いました。栽培方法、資材利用の改善、ペストコントロールに関する知見の共有は、引き続き、当事業の現地農業専門家であるルフナ大学クマーラシンハ氏の協力も得て継続的なアドバイスを行いました。

2018年はとにかく天候不順に悩まされた年でした。循環型農業技術の移転自体は、ほぼ終わっていますが、それらの技術を活用しても解決できない問題(例えば、雨や日照りが極端に長期間続く、害獣被害の拡大等)が多々発生しました。今後は、通常の露地栽培の技術だけではなく、グリーンハウスの活用も視野に入れて、より持続可能な栽培方法を確立する必要があると考えています。また、より付加価値の高い作物種へと段階的に栽培種の転換を図っており、具体的には、ブロッコリー、カリフラワー、ニンジン、パプリカ、ズッキーニですが、これらは買取額も高いため、農場の収支を安定させるためにも転換を急いでいます。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

ヌワラエリヤ地域、キャンディ地域の有機栽培農家に加え、ガンパハ地域の有機農家からの購入も開始しました。現場の視察を行い、有機 PGS認証取得に向けて手続きを開始することを条件に、段階的に購入量を増やしました。これにより、さらに地域分散が進み、他地域が天候不順で不作の際でも、需要の高い商品の供給が可能になると考えています。

中部州キャンディ県の自社農園およびバウラーナ村では PGS 有機認証は取得済みであり、扱っている多くの農産物に関しては「Organic」として正式に表示できています。また、スリランカ国内でビニール製品の使用規制ルールが導入され、できる限り包装のない形で顧客に届ける必要性があります。また、野菜購入者からも「ゴミが出る」、「環境にやさしい方が良い」などの理由で、個別包装を断るケースも多くあるため、パッケージデザインについて、現状を分析しつつ、検討を続ける必要があります。

3.有機肥料の生産と供給

カドゥエラ市でのごみ堆肥の生産は継続しており、1 日に 25~30 トンの処理量となっています。また、同市の養豚農家に設置したバイオガスプラントは2基とも正常に稼働し、農家が液肥・固形残渣の両方を肥料として利用しています。肥料成分分析を行ったところ、肥料成分も良質で安定しており、施肥効果に関しても、農家からの評価も高いものとなっています。

2017年までのプロジェクト成果

1.零細農民の生計向上支援

当初の西部州カドゥウェラ地域の農家に加えて、活動対象エリアを拡大し、かねてからの農業技術普及拠点であった中部州バウラーナ村、「ナワラトゥナ財団」が活動するサバラガムワ州ケゴール県、「ACC21」が活動するウバ州モナラーガラ県の市民グループ・農家にも連携の輪が広がり、より大きな波及効果を生み出しつつあります。圃場内での自家堆肥や緑肥生産、環境負荷の少ない害虫防除技術が、以前よりも着実に浸透し、無農薬・無化学肥料による循環型農業が各地で実践されています。また、カドゥウェラ地域においても、懸案であった生ゴミ処理場で生産された堆肥の提供が始まり、有機肥料、土壌改良材としての活用が始まっています。

個別農家の収入に関しては、全ての記録付けがしっかりとはできていないため、正確な数字とは言えないものの、自家消費分の換算、買い取り価格から概算して、受益農家では10~30%程度の収支改善(可処分所得の増加)につながっています。多数の受益農家に対して、固定価格での全量買い取りを行っていることもあり、安定的な収入にもつながっています。

| 対象者数 | 選出農家数 |

| 初年度(2014):80農家 | 83農家 |

| 2年目(2015):180農家 | 109農家 (合計192農家) |

| 3年目(2016):230農家 | 24農家(合計211農家) |

| 4年目(2017):230農家 | 10農家(合計221農家) |

品種については、生産地の増加に伴い、60品種以上の野菜、15種類以上の果物が販売され、当初の3倍の種類を取り揃えられるまでになりました。種類の増加でより多くの顧客のニーズを満たすことができるようになり、顧客数の増加、一人当たりの購入単価の増加にもつながっています。さらに、中部州バウラーナ村に整備した専用農場では、中山間地の冷涼な気候を生かした高原野菜、日本人が好む野菜栽培も本格化し、販売量の増加、顧客満足度向上に貢献しています。当農場では、有機肥料や有機資材、天然農薬の利用試験も行われ、同国の気候や文化に根差した適性農業技術の研究、技術普及の場としても活用されています。

一方で、有機肥料や資材の適切な利用方法を自己決定できる農家はまだ少数であり、各農家の習得知識や技術レベルは、途上の段階です。定着のためには、当事業の専門家やスタッフが、日本における農業改良普及センターのような役割を担い、現場レベルでの細やかなサポートを継続する必要があります。今後も土づくり、栽培、収穫の各ポイントで、理論に裏付けられた正確な情報を細かく提供し、最終的に「自分で判断し、行動できる農家」の養成につなげたいと考えています。

2. 農産業の組織化・ブランド化支援

「Kenko 1st」「Home Vegetables」ブランドのブランド力強化に関しても、従来の「安全な方法で栽培された新鮮野菜」という付加価値に加え、高原野菜、豆類、米などのバリエーションが増えたことで、より競争力のあるブランドに育ちつつあり、認知度は格段に増しています。コンポストプラントの堆肥、有機肥料、液肥の活用を総合的に進めるため、使用時期や適切な施肥量に関する実証実験を行いました。また、LED照明技術を活かした害虫忌避技術、微生物資材の試験栽培も行っており、有機栽培では難しいとされるキャベツやブロッコリーなどのアブラナ科作物の青虫被害防止技術の実用化も視野に入れています。

3.有機肥料の生産と供給

明石高専の平石氏に協力いただき、ドレイン管を使用した「たい肥化手法」を共同で考案しましたが、コンポストプラントへの洪水被害(建物や機材への損害)や関係者の人事など政治的混乱から本格生産に遅れが生じました。2017年6月の洪水被害の復旧作業終了後、生ごみからの堆肥生産が再開され、1日20~30トンの生ごみを処理しており、約4トンの堆肥が生産されています。重金属の検査に関しては、民間検査機関に依頼して行っていますが、今まで一度も検出されておらず、現時点では重金属汚染の問題はないと判断しています。一方で、スリランカ国内での重金属検査は、時間もコストもかかるため、現場レベルで簡易的に重金属を検査するシステムを構築した方が現実的であることから、市役所職員に簡易検査方法の技術を移転する取り組みにも着手しました。

また、堆肥の肥料成分の検査も行っていますが、生ごみ原料の差に起因する成分のばらつきが発生するため、肥料成分の調整作業が必要となることから、現時点では、特定の肥料として利用するのではなく、「肥料効果がある土壌改良材」として農家へ提供を行いました。たい肥を使用し、かつ、無農薬・無化学農法で栽培した作物を「Home Vegetables」ブランドで販売する計画も立案しました。