【対談】コミュニティと社会的共通資本。しなやかな主体性を育むために

当ブログでは、アプカスの事業や調査において長年パートナーシップを築いている、京都大学准教授・前田昌弘氏とNPO法人ミラツク代表理事・西村勇哉氏の対談記事を掲載します。スリランカの被災地で私たちが共に目の当たりにした、現地の人々の驚くべき「しなやかさ」や「したたかさ」。それらは学術的なコミュニティ研究の視点からどう読み解けるのか?

関連情報やアプカスのコメントも追記いたしましたので、ぜひご一読ください。

【転載元】研究「知」と出会う、メディア&検索プラットフォーム https://esse-sense.com/researcher-articles/37

前田昌弘

京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。2004年京都大学工学部建築学科卒業、2013年京都大学大学院工学研究科博士後期過程修了。同助教、同講師、京都府立大学准教授等を経て現職。各地のまちづくり、コミュニティデザインの現場に関わりながら人がその人らしくいられる住まいの原理と構成手法について研究している。著書に『津波被災と再定住』(京都大学学術出版会)他多数。

「京都大学 Beyond 2050 社会的共通資本研究部門」では、経済学者・宇沢弘文氏(1928〜2014年)が提唱した思想、社会的共通資本を改めて見つめ、現代だからこそ必要な価値観について議論をしています。

(※本企画は2025年3月末まで、人と社会の未来研究院 社会的共通資本と未来寄附研究部門として実施していました。同年4月より成長戦略本部へ移管し、Beyond 2050 社会的共通資本研究部門として継続しています)

アカデミアのお話をうかがう本シリーズでは今回、コミュニティについて研究している前田昌弘さんをお迎えしました。お話をうかがうのは、NPO法人ミラツク代表理事・西村勇哉です。

目の当たりにした再建の様子。「コミュニティ」との出会い

西村勇哉:前田さんは建築をバックグラウンドに、現在は人間・環境学研究科(人環)に所属されているんですね。そして、住まいやまちづくり、防災といったことを研究のテーマにしているとお聞きしました。

前田昌弘:そうですね。バックグラウンドは、建築計画学です。第二次世界大戦の戦中から戦後にかけて生まれた比較的若い学問分野で、物資が不足していた時代において、より良い生活空間を国民に提供するために、京都大学の西山夘三や東京大学の吉武泰水、鈴木成文などが中心となって確立されました。

時代は移り変わりましたが、現代に通じるひとつの特徴は「利用者の存在」です。当事者の視点を大事にして、利用や居住の実態をつぶさに調べたうえで、あるべき建築や住まいの像を導くという、学問的でありつつ実学的な側面も強い分野だと言えます。

方法論としては、住まいを起点として、都市や地域における文化を空間的に記述する、ということを特徴としています。図面やスケッチを行い、物理的なものや空間から、目に見えないものに迫っていく。理論や概念を大事にしつつも、具体的な事例や文脈を踏まえることで初めて対象が意味を持つということが大切にされています。私も現場での実践を通して、「住まいとは何か」を考え続けています。

研究の始まりはスリランカでした。活動のフィールドとしてスリランカ以外にも、京都、東日本大震災の被災地である宮城や福島、あとは瀬戸内の過疎化が進む港町・牛窓などに関わってきました。一度関わるとフィールドと長く付き合うことが多いですね。

西村勇哉:研究の始まりはスリランカだったんですね。

前田昌弘:はい、スリランカは2004年のインド洋スマトラ島沖地震・津波により、インドネシアに次いで犠牲者が多かった国です。私自身はちょうど修士課程の頃で、ご縁があってスリランカの被災地を訪れ、その後、震災復興でできた再定住地の調査を行いました。日本も含めて国際的な支援でできたもので、最初は多くの人が住んでいたんですが、2〜3ヵ月後には住宅の多くが空き家になっていたんです。

最初は素朴な問題意識からでした。再定住でも住み続けられているケースと、そうじゃないケースが出てきているのはなぜなのか知りたいと思いフィールドワークを始めました。

高台に建設された再定住地(*ゴール群)

西村勇哉:それは結局、どんな理由だったのでしょう。

前田昌弘:スリランカの復興では、内陸に新しい住宅地を造成し、沿岸で被災した人たちが移り住むという再定住政策が立てられました。再定住では地域の平均的な水準からする比較的良い住宅が建てられたのですが、その立地が内陸になるほど定住率が低くなっていました。

主に調査していたのは、もともと砂浜沿いにココヤシの森が続くような美しい沿岸部で、漁業に関わる生業をもつ住民が多い地域でした。漁業は、木造船をみんなで押して海に出て行く素朴なスタイルで行われています。漁に出ない女性や高齢者も、基本的に身近で獲れるもので生計を立てるというつつましい暮らしをしているコミュニティでした。そのため、海から離れている再定住地では、周りに生計の足しになるような資源もなく、暮らし続けていくのが厳しかったのです。

西村勇哉:なるほど。生活スタイルと風土の関係が濃いからこそ、内陸に長く住むのは難しかったわけですね。

前田昌弘そうですね。でもこの時の調査によって、コミュニティというものに関心を持つきっかけとなるような私にとって衝撃的な出会いがありました。再定住地には「マイクロクレジット」や「マイクロファイナンス」と呼ばれる活動が広がっていたんです。NGOの支援のもと、再定住地の女性たちが事業を始めるきっかけとなるよう、少額のお金を貸し借りする活動です。私がフィールドワークで滞在していた期間中にも、マイクロクレジットをきっかけにして、生計の足しになるような小売店や菜園が再定住地の住宅の周りに次々とできていきました。

再定住地におけるマイクロクレジットの集会の様子

融資を利用して建てた雑貨店

西村勇哉:衝撃的だったというのは、マイクロクレジットの制度に対して、ですか。

前田昌弘:というより、マイクロクレジットを基盤とした変化を目の当たりにして、「コミュニティって、こういうものなのか」と理解した感覚を覚えた、ということでした。極端に言えば、人の関係性しか資源が残されていないような状態でしたので、それでも少額の支援をきっかけとして経済が回り始めたり、周りと協力し合って自分たちの手で住環境を良くしたり、そういったことがとても生き生きと進んでいくのを見ることができました。もともと沿岸に存在したコミュニティでの生業が、場所と形式を少し変えて、再定住地で再生されていく。そのことに感動を覚えたんです。

一方で、研究として扱おうとした時には、それまでこだわっていたこと、例えば空間や間取りをみるといった方法論がほとんど役に立ちませんでした。彼らの住まいや持ち物はすべて津波で流されてしまい、住む場所すら移転しているわけですから、物理的な空間をみるだけでは意味がないわけです。コミュニティを捉えるためには、何か自分なりの方法論が必要であると考えるようになりました。その時に目を向けたのが、コミュニティの人間関係、社会的で人的なネットワークです。

支援される側に見た、しなやかな主体性

西村勇哉:マイクロクレジットをきっかけとする経済性よりも、その影響によって育まれる人と人の関係性に着目されたということですか。

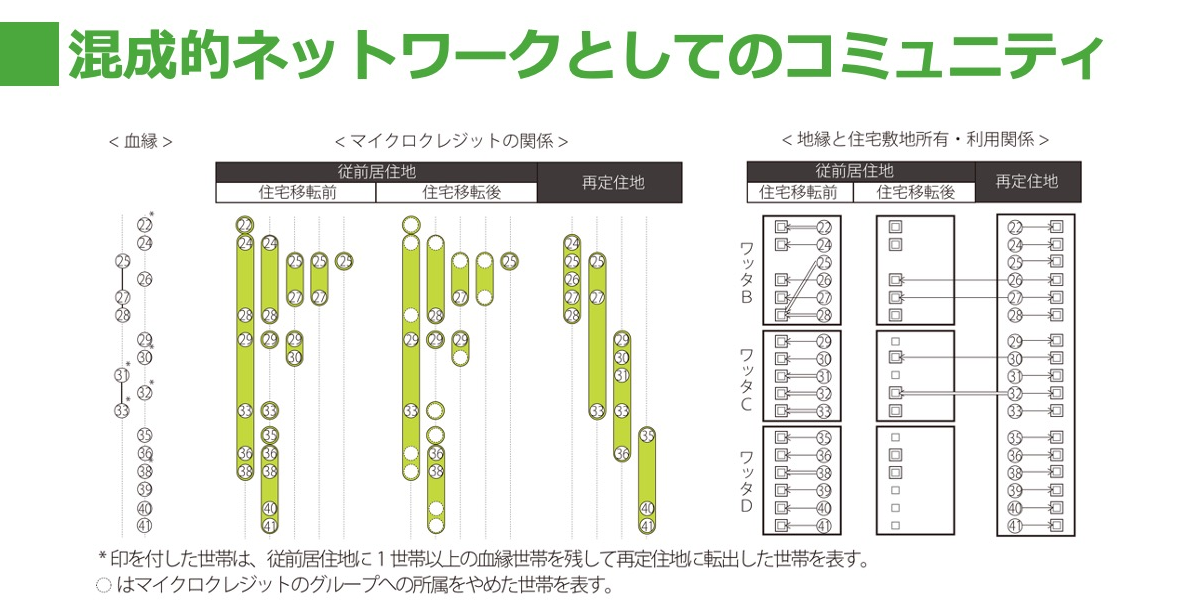

前田昌弘:そうですね。マイクロクレジットは開発経済などの分野でも研究されていますが、お金の流れやコミュニティとの関係が、人々の行動や空間の変化にどう関係していくのかに私は着目しました。博士論文では、地縁や血縁、そしてそれ以外の、マイクロクレジットに代表される関係などから、再定住したコミュニティの動態を捉えました。目に見えない関わりが、再定住のなかでどのように変遷していったのか。それを丁寧にみていきました。

人と人の関係、人と空間あるいは土地との関わり、それらを等価に扱うことで、それらが混ざり合ったネットワークとしてコミュニティがみえてきました。マイクロクレジットの関係によって、こうしたネットワークの組み替えが起きていて、それが再定住地での生活再建に役割を果たしている、という考えに至りました。

従前居住地~再定住地における社会関係および権利関係の変化の分析例

西村勇哉:人間の関係性だけよりも、マイクロクレジットという軸があって、そこで初めて人と物事との関係が構築されていくわけですね。

前田昌弘:そうですね。あと、この話には続きがあるんです。再定住地で運動場として整備されていた場所が、建設から7〜8年後には荒れ放題になり、木々に取り囲まれてしまいました。それでも住人は住み続けていて、それどころか周囲に勝手に小屋を建て始めていたんです。いわば「違法建設」なんですが、マイクロクレジットに真面目に取り組んでいた時よりも、なんだか生き生きとしているように見えました。

それを見て感じたことは、どうやら私が考えていたコミュニティと、彼らが思うコミュニティあるいは文化というものには、だいぶ隔たりがありそうだ、ということでした。再定住地ができてしばらくの間は、いろいろなNGOや行政などのサポートが入りますが、数年するといろいろな事情で途絶えてしまう。そうすると、住人たちは自分たちの手でなんとかするしかない。行政の管理もゆるんでいくため、むしろ自分たちで好きにできるようになった、という背景もあったようです。

ここから私が学んだことは、彼らの主体性が非常にしなやかで、同時に、したたかでもあるということでした。支援者から提案されたことに従っている時は、支援者の事業に協力しているとも言える一面がありますが、支援者がいなくなった後はもう、自分たちの自由に使っているわけですから。

それから、彼らの主体性の発揮には、環境も大きく影響していると感じました。整備されていた運動場が、彼らがもともと住んでいたような、木々の豊かな環境に近い状態となり、それによって住民たちの主体性あるいは文化も戻ってきたのではないか、と。コミュニティや文化は、環境とも相対していて、全体的な状況として捉えないといけないことを痛感しました。

こうしたスリランカでの学びを経て、現在に至るまでずっと、コミュニティやまちづくりについて考えてきました。

2013年

まちづくりを通して考える、主体性の育み方

西村勇哉:少し角度の違う質問ですが、コミュニティと社会的共通資本のつながりを考えるために、「まちづくり」とはそもそもどのような成り立ちなのか教えていただけますか。

前田昌弘:それほど長い歴史のある言葉ではないですね。1960〜70年代、日本各地で進んだ大資本による開発や公害問題に対して、市民による反対運動や抗議運動として始まったとされています。同じ時代には、郊外や農村・漁村における開発問題もありましたが、まちづくりは基本的に都市的な文脈から生まれてきた運動です。

それ以降は、単なる反対・抗議だけでなく、行政の計画に住民が参加するようなフェーズがきます。欧米では日本よりも早く経済が停滞したため、そのような地方主体の動きが先に起こりましたが、日本の場合は1980年代当時はまだバブル経済の真っ只中にありましたので、それほど大きな動きにはならなかった。しかし2000年代以降、日本も縮退社会に入り、行政と企業、そして市民が協働するまちづくり的な動きが盛んになりました。

まちづくりには明確な定義はなく、いろいろな意味合いがありますが、多様な主体の連携や協働、またはハードとソフトのどちらも重視するといった共通点はあります。国や自治体のトップダウンで進める近代都市計画に対して、市民発意、住民主体のボトムアップがまちづくりの特徴です。近年では健康や福祉、教育の分野にも拡がり、コミュニティデザインといった言葉も定着し、広義のものになりました。

私の感覚では、まちづくりという言葉をこだわりをもって使ってきたのは建築家や都市計画に関わる人たちで、特別な意味を付与してきたと思います。でも、今の時代はそうした人たちだけが主流ではなく、もっと間口の広いものになってきていると言えるでしょう。

今の段階では、私はまちづくりを「多様な主体の関わりを前提とした、住民を中心とした地域空間の共同的管理の営み」と定義しています。特定の人だけで仲良くしているだけではなく、多様な主体がいることが都市の特徴ですし、多様な主体が関わりあい、自分たちの住んでいる地域をどうやって利用していくのか考えることがその本質だということです。

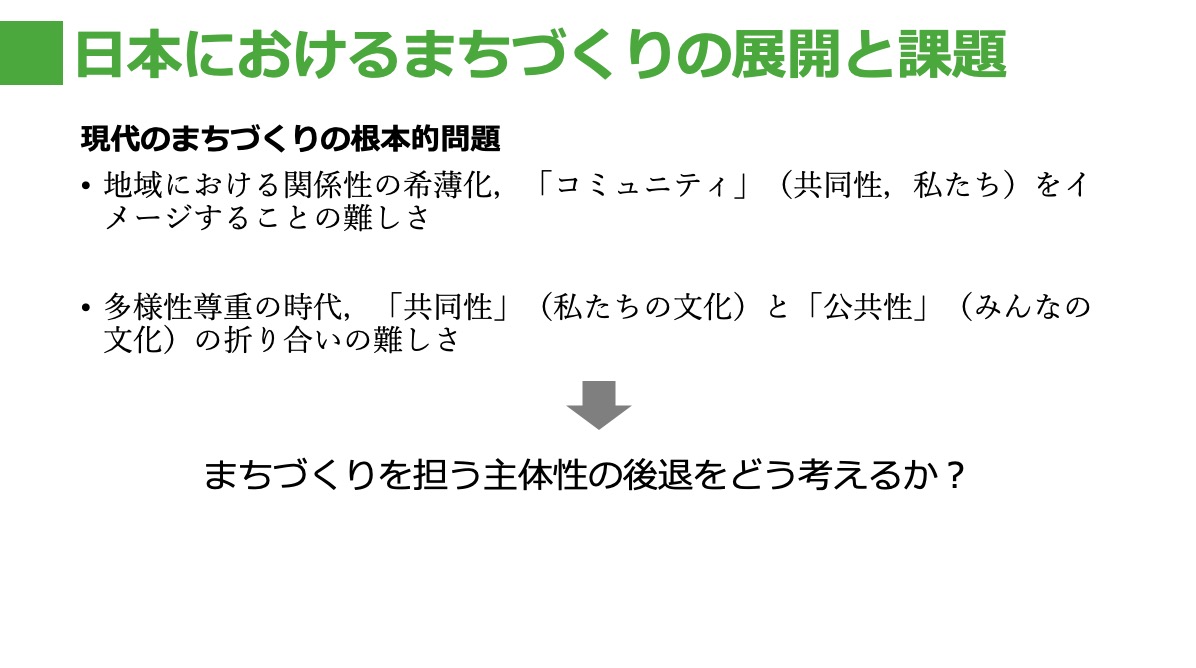

西村勇哉:現代のまちづくりでは、どのようなことが課題になるのでしょうか。

前田昌弘:ひとつは、これはずいぶん前から言われていることですが、地域における関係性が稀薄化していることですね。まちづくりを担っていくコミュニティの存在自体、大都市に住んでいるとイメージすることが今や難しくなっているでしょうね。そしてコミュニティが担う共同性を、都市全体の公共性とどう折り合いをつけていくのか、という難しさもあります。多様な人が関わる以上、誰かに「これがみんなにとっての文化だよね」と押し付けられたら違和感がありますよね。共同性や公共性を捉える時、根本にあるのは、まちづくりを担う人たちの主体性であり、それをどうやって再生していくかが重要です。

最近になって思うのは、私が考えてきたことやしてきたことは、この主体をどのように育成するか、あるいは主体性をどのように回復していくのかに尽きる、ということです。

西村勇哉:とても興味深いですね。どのようにお考えなのでしょうか。

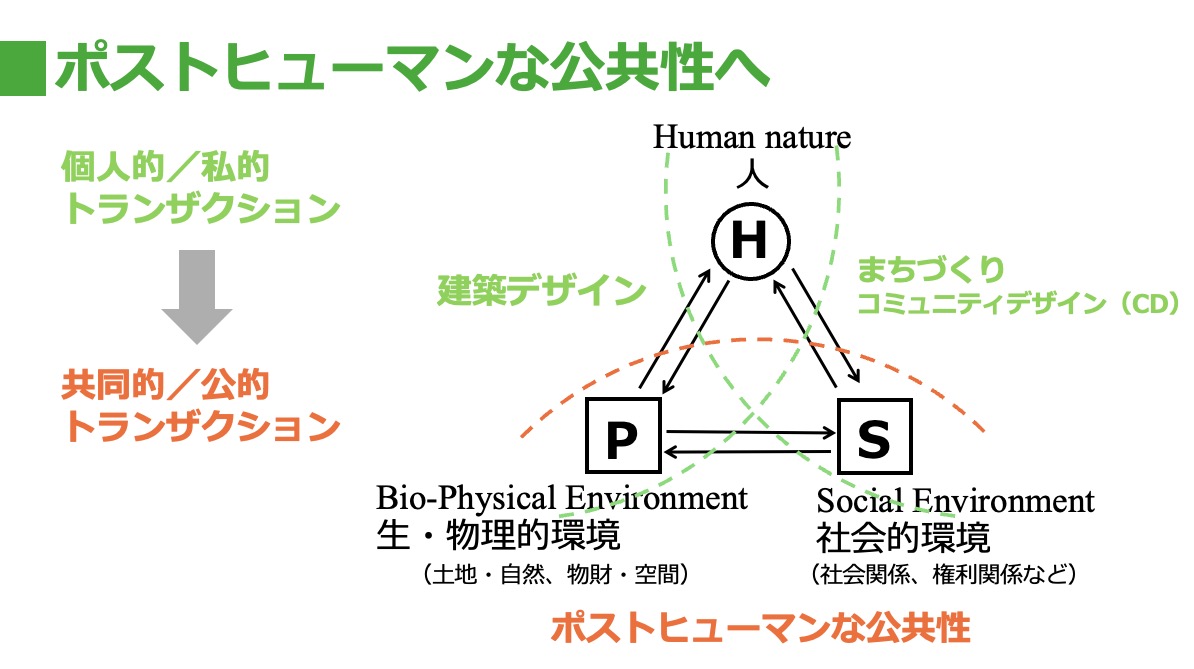

前田昌弘:現場の実践を支える、いくつかの理論があるのですが、ひとつは、人と環境のトランザクショナリズム(相互浸透論)です。人と環境はお互いに意味も定義も依存しあい、全体的なものとして成り立っているということです。人間の主体性とは、物理的な環境や社会的な環境との関わりの中で成立するものであり、「その人らしさ」は環境と不可分な関係にあるという一元論的な立場のことです。

それからアクターネットワーク理論ですね。人以外の存在にも行為者性や主体性があると想定して、社会とは、人間と非人間が混ざり合ってできているネットワークであると捉える態度のことです。フランスの人類学者ブルーノ・ラトゥールは、近代以降の二元論には「両者が混ざり合うことで、区別できないようなハイブリッドなものが無限に広がるパラドックスがある」と言っています。自然と社会、主体と客体、人間と非人間など、理念的には二元的に考えることは多いですよね。しかし、現実は逆で、両者の区別や境界が曖昧であるようなハイブリッドが様々に生まれています。身近な例でいうと、携帯電話や情報技術は、私たちの身体の延長になりましたし、不妊治療や生殖の技術も、身体とその技術は今や境界が区別できなくなっています。

もう一つ、アメリカの心理学者ジェームズ・ギブソンが提唱した「アフォーダンス」も、主体性の議論のひとつとして捉えられます。アフォーダンスの語源は、与えるという意味のaffordです。つまりは環境が動物に与える意味です。価値は環境のなかに実在していて、人間がどう思おうが関係なく存在していると考えているわけです。そのため人間と環境は等価なものとして扱える、とギブソンは言っています。例えば、京都の鴨川の河原の石畳や渡り石は、人が座って休憩するためにあるだけでなく、そこにあることで様々に使う人がいる。環境と、環境を使う人の間に意味を構築して、多様な関係が生まれています。

京都・鴨川

西村勇哉:なるほど。渡り石があるから、向こう側に渡るというアフォーダンスが引き出されている、と。他にはいかがでしょうか。

前田昌弘:あとは、分人主義ですかね。所与の自己として完結した個人どうしが交流しているのではなく、むしろ、他者とのやりとりがその人の人格、自己をつくり出しているという考え方です。自己完結しており分けられない個人に対して、分人では、関係性の結節点にあるのが人間であると考えられます。だから、関係によってその人の人格は変わる。環境も同様に、その環境を介して人がやりとりをすると捉えれば、環境も分人を構成する要素だと言えます。

こうした議論を経て思う疑問は、人工物のことです。果たして人工物にもアフォーダンスはあるのか、ということです。

西村勇哉:確かに、人工物は人間がつくったことで存在するものですね。

前田昌弘:そうですよね。人工物はそれ自体が価値を持っているというよりは、私たちが意味や価値、あるいは用途を見いだしているから存在しているように思います。しかしギブソンは、郵便ポストを例に挙げた議論のなかで、「人工物にもアフォーダンスはある」と言っています。郵便ポストが手紙を送れるかどうかは知らなくても、そこに入れれば届くのだから、それはやはりアフォーダンスであると。

個人的には苦しい説明にも聞こえますが、ただ仮に人工物のアフォーダンスを認めるとしても、考えなくてはいけないことは、私たちがどういう働きかけをすればアフォーダンスが発揮されるのか、ということです。これに関しては残念ながらラトゥールもギブソンも、答えを教えてくれません。なので、自分たちでいろいろ実践して考えていきたいと思うわけです。

西村勇哉:確かに、特に都市部では人工環境から逃れられないため、その意味や価値を捉えることは重要に思えます。

前田昌弘過去から受け継がれてきた人工物があふれる京都のような都市、あるいは大量の人工物が瞬時に失われてしまう被災地などでは特に重要な意味を持っているかもしれません。建築の分野では基本的に、人と物理的な環境や空間の関係を扱っていて、それは建築設計・計画の最終的な成果でもあります。まちづくりやコミュニティデザインでは、人と社会的な環境の関係を主に対象化しているため、建築系のまちづくりでは、ハードとソフト両方が大事だと言われます。しかし、必ずしもハードとソフトの本当の意味での連携、あるいは有機的な結合を実現する方法論がいまだ確立されていません。

主体性と環境の議論を踏まえ、どのように物理的環境と社会的環境、いわばハードとソフトを結合させて多様な文化を生み出していけるのかが、現代のまちづくりにおける課題だと考えています。そのめざすべき状態を私はひとまず「ポストヒューマンの公共性」と呼んでいます。そこでは個人的で私的なトランザクションを広げて、いかに共同的で公的なトランザクションとして共有できるかが課題となります。

地域文化を捉えつつ変化する。社会的共通資本とコミュニティ

西村勇哉:社会的共通資本の視点からもおうかがいさせてください。都市において土地の歴史や文化が、人々の暮らしの中で培われることの重要性を考えた時、例えば人の記憶とつながっている都市と、つながっていない都市では、暮らしのあり様も変わってくるのでしょうか。スリランカでも、普段は意識しなかった歴史や記憶が災害によって途切れたことで暮らしにくくなったわけですよね。

前田昌弘:建築の分野でも都市や住まいをコミュニティや人の記憶と繋げて捉える見方がなかったわけではありませんが、十分ではなく、とても重要な視点だと思います。私がみてきた、スリランカの事例でも、政府が進める復興事業では土地の文脈を無視した画一的な住宅再建が行われ、私自身もモヤモヤしながら見ていました。被災地、しかも異文化に飛び込むと、最初はどうしても目の前にある空間に結びついた人の関係が関心の中心に据えられるので、別のレイヤーにある空間や人の関係性を捉える観点が持ちにくくなります。なので、災害後の非常時とその前後の平時の関係を捉える時間への視座が必要であり、歴史や記憶への着目はひとつの有効なアプローチだと思います。

改めて考えると、津波で物がすべて失われてしまい、再定住でコミュニティの関係性が複雑になるなかで、マイクロクレジットの関係が媒介となり、人々がお互いの関係性を再び捉えられるようになったということは示唆的です。そうした関係性の「媒介」となるような、一見些細なものにみえるものを起点にして、再定住地における人の生活や集合的な意識がどのように再生できるか。私の研究の出発点ではありますが、それは後のいろいろな活動にも共通する関心事であり、関係性を起点にして都市や住居の意味や価値を捉え直してみたい、という思いはずっと持っていますね。

西村勇哉:以前このシリーズで、高橋基樹さんにアフリカのお話しを伺った時も、人々の暮らしと国家がなかなか紐づいていない場合があることが話題になりました。では日本に置き換えて考えてみると、まだ比較的、国という枠組みが強いように感じるのですが、例えば東日本大震災の時など、同じようにコミュニティにおける社会関係資本が独立して保持されていたように思われますか。

前田昌弘:スリランカで私が感じたことは、全体を通して見てみるとコミュニティ的な価値が大事であるということでしたが、日本のような地縁や家同士の結びつきが重視される社会ではなくて、非常に個人主義的なところがありました。これは人類学の研究でも言われていることですが、集落のまとまりも、あるようでない。あるのはどちらかというと、血縁とか親戚を通じた個人的なつながりですね。そういった個人どうしがNPOなどを介してお互いをケアするような関係性のコミュニティなんです。

日本、例えば、東日本大震災の被災地である東北においては、やはり文化が違うと感じますね。以前と比べたら随分と弱くなっているのだと思いますが、それでも、集落の人々の助け合いもまだありましたし、家を再建する時にも、本家と分家の関係を話題にしたりします。地縁あるいは血縁を通じたケアの文化はまだ強固に残っていると思いますね。

東日本大震災以降、日本では「コミュニティ」という言葉がもてはやされてきましたが、その諸相は日本国内でも地域によってずいぶん異なると感じています。それらを曖昧な価値規範で捉えるのではなく、具体的な関係を見ていくべきだと考えています。集落的なケアは人口減少や高齢化のなかで確実に衰退してきていますし、一方で、そのなかから新しい価値観にもとづく営みも生まれてきています。

東北でも震災以前から、家族間の関係性や価値観は大きく変化してきたと言えます。集団移転の事例の分析などもこれまで行ってきましたが、復興事業における住宅再建と家族の関係性も、単純に捉えられるものではないことを痛感しました。

西村勇哉:前田さんの研究のお話を通して、建物や住居との双方向の関係性が非常に重要であると感じました。どうしても建物というより、人と人のつながりに重きが置かれがちな最近の価値観があると思うのですが、ハードウェアとしての建物と双方向の関係を持つことによって、社会関係資本が活かされ、より豊かになる、ということですね。

社会的共通資本としての住居の可能性もありえるように思ったのですが、例えば今後どんなことを重視していくと、住まいや建物も社会的共通資本になりえるのか。どうお考えですか。

前田昌弘:まず、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)は便利な言葉である一方で、人の関係性を資本概念として定量化して捉えるという発想は、私にとってはピンとこない面もあります。それと、あくまでも人の関係性や組織のことなので、議論が限定的であるとも思います。しかし社会的共通資本は、宇沢弘文さんが著書で社会的共通資本としての都市について書かれていたように、ハードウェアまで含めた、非常に射程の広い概念だと考えています。

私としては、住まいや建物が社会的共通資本となるためには、定常状態にある現代の社会で、さまざまな社会的な活動や文化的な活動が多様に展開されていくことが大事だと考えています。これからの日本社会はかつてのような急激な成長をするわけではなく、社会の様々な指標の総量は楽観的にみても少しずつしか増えません。しかし、既存のものがこれまでは考えられなかった結びつきをしたり、創造的に組み替えられたりすることで、総量は増えなくても社会は確実に面白くなりますし、豊かになっていくと思うんです。なので、これからも、住まいを起点にハードとソフトがいろいろなかたちで結びつく状態をつくり出せないか、考えていきたいですね。

ここ20年ほどはまちづくりの分野でも、価値あるものを長期に渡って使うという価値観が重視されています。いわゆるストック型社会に向けた議論であり、既にある環境や住まいをどう読み換えていくか、といったことが議論されています。そういったことについて学問的にも考えたいという欲求が当然あります。実践の基盤となるような理論や哲学を探求していきたいと考えています。

西村勇哉:いいですね。最後にぜひ、社会的共通資本としての建築、あるいはコミュニティの可能性について考えるために、どんな知識にアクセスするといいか、ご助言いただけますでしょうか。

前田昌弘:やはスリランカでのインターンは、これまで自分が思い描いていた将来像を良い意味で壊し、新しい視点を得られた時間でした。

「日本人として海外で貢献する」という目標を持って参加しましたが、実際の現場に立ってみると、自分の考えの甘さと現実との距離をはっきり感じることになりました。

インターンは自由度が高く、誰かから明確な役割を与えられるわけではありません。

自分で課題を見つけ、計画し、行動しなければ何も進まない環境です。最初の数日は立ち位置がつかめず、時間をうまく使えないもどかしさもありました。

それでも、この「自由さ」こそが、自分自身で動く大切さを気づかせてくれました。

WEBより転載 以上

■ 前田氏とアプカスの共同プロジェクトのご紹介

前田氏とアプカスは、約20に渡り、スリランカの津波被災地、キャンディの紅茶生産地、東日本大震災の仮設住宅コミュニティで研究調査分野と活動を協働して進めてきました。

負の建築資源を活用した地域ツーリズム振興(建築分野)

仮設住宅の住環境改善支援(建築分野)

■ 「主体性の回復とは?」 共に歩む実務者としての視点から

対談を拝読し、私たちアプカス(APCAS)の実務経験から、当対談の核心的なテーマである「主体性の回復」について考察を深めてみました。

最近になって思うのは、私が考えてきたことやしてきたことは、この主体をどのように育成するか、あるいは主体性をどのように回復していくのかに尽きる、ということです。(前田氏)

前田氏が語る「主体の回復」という主題は、私たちが長年、前田氏と共に被災地や貧困層の支援現場で向き合ってきた問いそのものです。

支援が「主体性」を奪ってしまうという違和感

アプカスの活動の原点は、スマトラ沖地震津波の被災地で目撃した、ある種の「援助漬け」の状態への反省にあります。当時、代表の石川が復興住宅の建設プロジェクトに従事していた際(ここで大学院時代の前田氏と出会いました)、忘れられない出来事がありました。

住宅が完成し、鍵を渡した翌日のことです。ある入居者の男性がやってきて、こう言いました。

「実は電球がいくつか切れているんだけど、替えてくれないか」

もちろん、彼に悪気はありません。しかし、石川は強烈な違和感を抱きました。

「良かれと思った支援が、彼らから『自ら課題を解決する力』を奪ってしまっているのではないか」と。

支援する側がすべてを用意しすぎることで、被災された方々を「助けられるだけの存在(客体)」に固定してしまっていたのです。

「自分で決める」を仕組みにする:セルフビルドの試み

前田氏は対談の中で、主体性の発揮には「環境」も大きく影響すると指摘しています。

彼らの主体性の発揮には、環境も大きく影響していると感じました。整備されていた運動場が、彼らがもともと住んでいたような、木々の豊かな環境に近い状態となり、それによって住民たちの主体性あるいは文化も戻ってきたのではないか、と。コミュニティや文化は、環境とも相対していて、全体的な状況として捉えないといけないことを痛感しました。(前田氏)

この「環境そのものが主体を育む」という視点は、私たちの2008年の地すべり被災地における復興事業にも活かされました。

住宅再建事業において、何より「主体の回復」を期して私たちが採用したのが、セルフビルドおよびコアハウジング手法です。

支援側が提供するのは、資材と専門的な労務のみ。住民自身が「どんな家を建てるか」を決め、自ら建築に携わります。スリランカの農村に根付く増築文化もあり、完成した家は一軒一軒、家族の個性が現れた多様な形となりました。

自らの手で生活の拠点を築き、環境を整えていくプロセスは、まさに主体性を取り戻すための重要な「儀式」でもあったのです。

多様な「やりたい」に寄り添う:生計支援からKenko 1stへ

この姿勢は、その後の生計支援事業にも引き継がれました。酪農、養蜂、養鶏、きのこ栽培……。住民の「やりたいこと」をベースに支援メニューを決定するため、管理側としては非常に煩雑でしたが、「自分で決める」という一点を何より重視しました。この多様な小規模新規事業の立ち上げ経験が、現在の「Kenko 1st」事業の礎となっています。

主体性は日々揺れ動く。ともに歩くという姿勢こそ重要

これまでの現場経験で感じることは、主体性は、高潔な意識改革や教育、あるいは単に社会関係を整えることだけで生まれるものではない、ということです。

壁の色を自分で決める、育てた作物を誰かに分ける、そして誰かに喜ばれる。そうした日常の小さな選択と試行錯誤の積み重ね、つまり、「手触り感のある成功体験」から、主体性は少しずつ立ち上がってきます。

また、主体性は一度回復すれば固定されるような「状態」ではありません。ある日は力強く歩み出せても、翌日には再び深い依存や絶望へと後退してしまう。それは常に揺れ動く「運動」です。

現在進行中の「Thusare Lights Up」プロジェクトでは、ネイリストを目指す障がいを持つ女性たちと共に歩んでいます。ある日は前向きに研修に取り組めても、翌日には過去のトラウマから周囲を拒絶してしまう。家出や衝突も起こります。

しかし、私たちはこれらを自立を妨げる「問題行動」とは捉えずに、主体性獲得のプロセスにおける「揺らぎ」として肯定し、個々の特性に寄り添い続けることこそが、支援の核心であると考えています。

大学時代、恩師の松中照夫先生に紹介され、宇沢弘文氏の『社会的共通資本』を手にしました。当時、環境と経済の関係性に興味を持っていた私にとって、「公益性のある資本を市場の論理に任せるのではなく、専門的な知見によって信託・管理する」という視点は、非常に新鮮な衝撃でした。

時を経て、現在はソーシャルビジネスを通じてスリランカの社会課題に向き合っています。かつて理論として学んだこの概念を、いかに人々が分かち合い、共に維持する「社会の公器(社会全体の共有財)」として実装し、次世代へ繋いでいけるか。それが今の私たちの挑戦でもあります。

前田氏が語る「主体の回復」もまた、こうした豊かな社会的共通資本が地域に根ざしていくプロセスと深く関わっているはずです。

私自身も実務の現場から、この概念のさらなる展開を興味深く見守っていきたいと考えています。